Non conoscevo Lester Bangs. Il suo nome se n’era uscito qualche rara volta da bottiglie di vino rosso o da cocktail sbagliati durante le ore piccole di serate con amici. Solo questo però, niente di più. Poi l’estate scorsa, in viaggio per le vacanze, sull’autostrada, ci fermiamo a un Autogrill per comprare qualcosa da sgranocchiare per rimandare il pranzo a destinazione raggiunta. Giro tra le corsie e prima della cassa, i giornali. Il Mucchio Selvaggio, erano anni e anni che non lo compravo. Il numero è quello di Agosto 2012 e all’interno ci trovo articoli su Tom Waits, Giorgio Gaber, Wu Ming e poi lui: Lester Bangs. Il pezzo è un intervista a Jim DeRogatis – critico musicale, giornalista (qui il suo sito) e autore della biografia di Lester Bangs: Let It Blurt – The Life and Times of Lester Bangs, America’s Greatest Rock Critic. (Qui c’è uno splendido pezzo con l’intervista che Jim ha fatto a Lester poche settimane che lui morisse). Lester Bangs, Lester Bangs. Il suo nome ha cominciato a farsi spazio nella mia mente: un accordone di chitarra distorta, allo stesso tempo irresistibile e irritante. Fatto sta che Lester Bangs, dalla mia testa non voleva uscire. Mi sono abbandonato al volerne sapere di più e non è stato difficile trovare materiale in rete. Lester Bangs amato e odiato dagli artisti, criticato dai colleghi. Lester Bangs, il suo stile influenzato dalla Beat Generation: stile diretto, disinibito, dissacrante. Lester Bangs e i suoi attacchi al “mercato del rock”, fedele alla propria idea di un rock’ n ‘roll democratico, comunitario e assolutamente non pretenzioso. Lester Bangs, personaggio scomodo. Lester Bangs, che quando è morto qualcuno ha addirittura tirato un sospiro di sollievo: Les ha finito di farsi male.

Minimum fax ha in catalogo 3 libri: raccolte di articoli e saggi di Lester Bangs: Guida ragionevole al frastuono più atroce; Impubblicabile!; Deliri, desideri e distorsioni – tutti tradotti da Anna Mioni (su minima et moralia un suo pezzo sull’esperienza di tradurre Bangs).

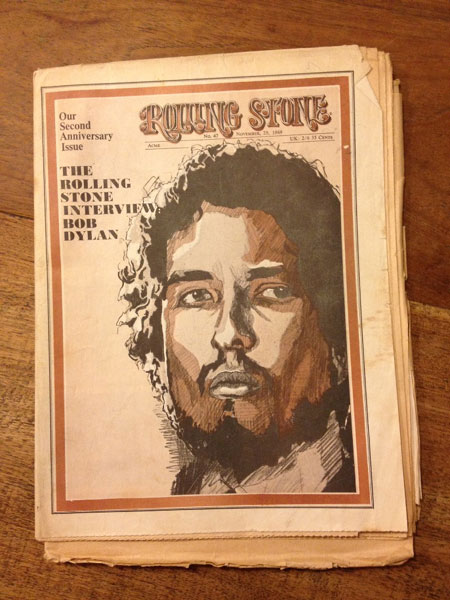

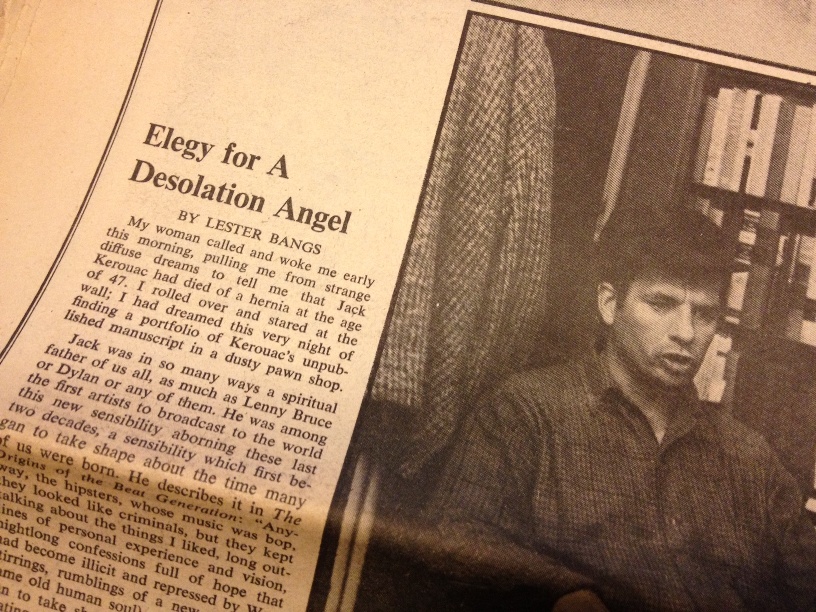

Cercando e leggendo ho notato un articolo che veniva spesso citato: Elegy for a Desolation Angel, il primo pezzo che Lester Bangs ha scritto per il Rolling Stone (Novembre 1969) pochi mesi dopo la morte di Jack Kerouac. L’ho cercato in rete senza successo e presto è diventata un’ossessione. Ho contattato direttamente Rolling Stones per farmi mandare il numero che cercavo ma neanche loro tengono materiale così datato. E quindi mi sono tuffato nel mare magnum che è eBay e nell’eBay store dell’utente classicpaul10, ho trovato quello che cercavo. La transazione è stata veloce e indolore – restava solo da monitorare il percorso del pacco e sperare nell’efficienza delle poste. Finalmente vedo che il 14 Dicembre il pacco è stato spedito, da Los Angeles. Esattamente un mese dopo il numero del 27 Novembre 1969 di Rolling Stone è aperto sul mio tavolo.

E questo è quanto. Poi l’ho tradotto e Vicolo Cannery l’ha pubblicato.

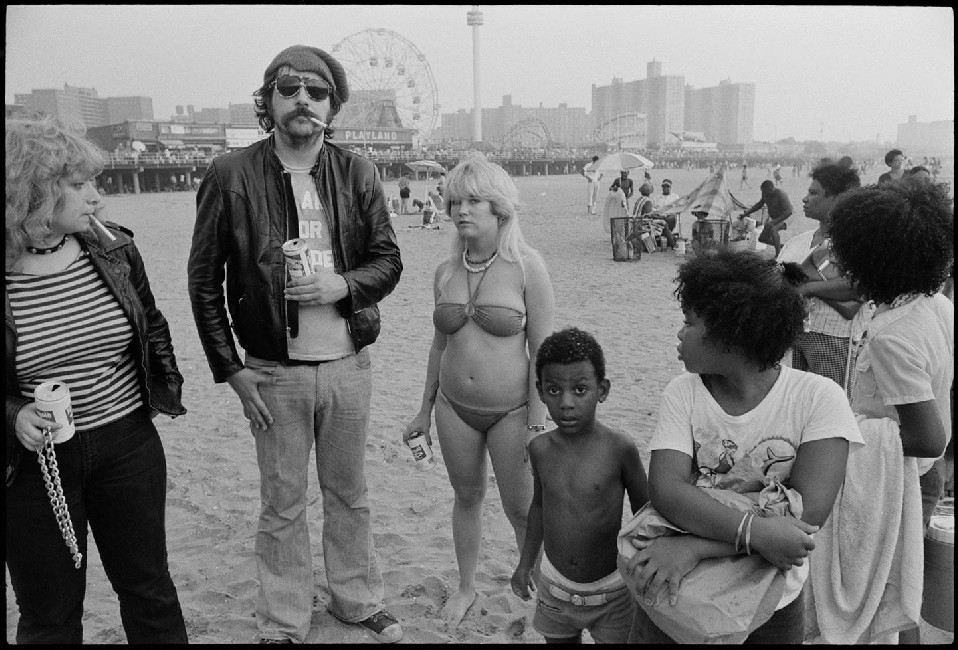

[La prima immagine in alto è di Chris Stein e l’ho notata qui]

=== === === === === ===

Aggiornamento: Il sito di Vicolo Cannery è off-line. Ripropongo il pezzo qui sotto.

Elegy for a Desolation Angel

Rolling Stone Magazine November 27th,1969

by Lester Bangs

La mia donna ha chiamato presto questa mattina e mi ha svegliato, strappandomi da sogni strani e confusi, per dirmi che Jack Kerouac era morto di ernia, all’età di 47 anni. Mi sono girato dall’altra parte e ho fissato la parete; questa stessa notte avevo sognato di trovare una cartella di manoscritti inediti di Kerouac in un banco dei pegni polveroso. Jack era, in mille modi, un padre spirituale per tutti noi, almeno quanto Lenny Bruce o Dylan, o tutti gli altri. È stato tra i primi artisti a trasmettere al mondo quella nuova sensibilità emersa nell’ultimo paio di decenni, una sensibilità che ha cominciato a prendere forma quando molti di noi stavano nascendo. Lo descrive ne Le origini della Beat Generation: “E comunque gli hipsters, la cui musica era il bop, sembravano delinquenti ma continuavano a parlare delle cose che mi piacevano, lunghe descrizioni di esperienze personali e visioni, notti intere di confessioni piene di una speranza che era stata bandita e repressa dalla guerra, voci, fermenti di uno spirito nuovo (quello stesso vecchio spirito umano)… Verso il 1948 ha cominciato a prendere forma. Quello è stato un anno selvaggio, vibrante. In gruppo camminavamo per le strade e gridavamo Hello e ci fermavamo a parlare a chiunque ricambiasse con uno sguardo amichevole.”

I primi hipsters erano ben altro rispetto all’atteggiamento cool fasullo e simil-zombi che diventò predominante in seguito. Come i migliori aspetti del movimento hip degli anni sessanta, e dello stesso Kerouac, essi rappresentavano l’apoteosi dell’individualismo Americano e dell’esuberanza mascalzona, “una selvaggia esplosione, un say-Yeah! pieno di gioia Americana”. Alla fine degli anni quaranta Kerouac iniziò ad accompagnarsi con un gruppo di questi folli alla Columbia University. I loro nomi erano già un destino: Allen Ginsberg, William Burroughs, e il più grande, il più selvaggio di tutti i say-Yeah, Neal Cassady, un leggendario ladro d’auto, uno che si è fatto con le proprie mani, un malato di velocità che sfrecciava in cerca di esperienze con un’euforia e una sete di vita che pareva sovrumana. Cassady era il “Dean Moriarty” del grande libro di Kerouac On the road, un classico Americano il cui eroe, come un Huck Finn del ventesimo secolo, percorse l’America avanti e indietro a salti e passaggi su catorci rubati, attraverso le prime luci del giorno nelle Rocky Mountain e le mezzanotti al neon di New York; un bagliore selvaggio di eccitazione insaziabile nei suoi occhi mentre sbrana bocconi crudi di esperienza e li divora interi, gridando “Yes, yes, yes!” a ogni nuova rivelazione.

È stato Cassady ad assumere il ruolo di prototipo primordiale per un’intera generazione di folli esultanti hipsters e hippy, ma è stato Kerouac che ha offerto al mondo questo prototipo tramite i suoi scritti, come quando ha paragonato Cassady, il ragazzo di strada, l’eroe popolare, alla massa di intellettuali cinici di New York, tra cui Burroughs e Ginsberg: “L’intelligenza di Dean era altrettanto formale, brillante e completa, ma senza quel noioso intellettualismo. La sua ‘criminalità’ non era qualcosa di risentito e beffardo; era uno scoppio selvaggio e vitale di gioia americana; era il vento del West, un’ode dalle praterie, qualcosa di nuovo, a lungo profetizzato, di là da venire (rubava macchine soltanto per farci un giro). Inoltre tutti i miei amici di New York avevano l’atteggiamento negativo da incubo di chi critica la società partendo da faticose posizioni intrise di libri, politica o psicanalisi; Dean invece ci sguazzava, nella società, avido di pane e di amore; non gli importava di quello che succedeva, “Basta che abbia una ragazza con quel qualcosa giù in mezzo alle gambe, credimi” e “Basta che abbiamo da mangiare, amico, hai capito? Ho fame, io, muoio di fame, mangiamo subito!”

Era questo palpitante e intossicato amore per la vita che rappresentò la preziosa essenza, ovvero il meglio, dei movimenti Beat e Hip, e che oggi è diventato così raro mentre ci inoltriamo nei postumi annoiati di una violenza politica senza senso e del torpore, inzuppato di droghe, di un sovraccarico psichico. Ma neanche il suo avatar avrebbe potuto mantenere questa gaiezza nel freddo budino degli anni cinquanta e nello straniamento psichico degli anni sessanta. Lo stesso Kerouac andò avanti a scrivere una serie di libri splendidi, anche se poco riconosciuti: The Subterraneans, che scrisse in tre giorni (Kerouac è stato il primo e il più grande fra coloro che scrivono letteratura in simbiosi col suono, il feeling e lo spirito del rock & roll), era il tenero resoconto, dolorosamente poetico, di un love affair con una negra a San Francisco. Doctor Sax e Visions of Gerard erano rappresentazioni dei dolci incubi dell’infanzia, nei quali le divinità splendidamente disegnate da Kerouac erano Doctor Sax, quello gnomo sinistro celato da un cappello a tesa larga che si muove furtivamente nelle notti piovose dei film dell’orrore ridendo quella risata pazza e sguaiata dei fantasmi “mwee hee bee ha ha haaa,” e il pio Gerard, il suo fratello maggiore morto a nove anni e motivo di gran parte del delicato misticismo cattolico di Kerouac. The Dharma Bums ha descritto gli albori della scena religiosa e meditativa orientaleggiante di San Francisco, mentre Big Sur e Desolation Angels testimoniarono il disincanto e la divergenza dello stesso Kerouac dall‘intero tessuto della società hip/beat; probabilmente in modo più accentuato nel secondo libro, nel quale ha descritto la scena a Tangeri: “E proprio come a New York o San Francisco o dovunque, eccoli là tutti incurvati nel fumo di marijuana, a parlare, le ragazze disinvolte con le gambe lunghe e sottili nei pantaloni, gli uomini con la barbetta a punta, in fondo tutta un’enorme mistificazione e a quel tempo (1957) nemmeno ancora cominciata ufficialmente con il nome di “Beat Generation”. E pensare che io c’ero così dentro in tutto questo, infatti proprio in quei giorni stavano componendo alla linotype il manoscritto di Road per l’imminente pubblicazione e io ero già stufo di tutta quella storia. Non c’è niente di più noioso dell’essere cool (non quello di [Allen] o di [Burroughs] o di [Peter Orlovsky], che è naturale compostezza) ma lo stile affettato, in realtà segretamente rigido che maschera il fatto che il carattere è incapace di trasmettere un minimo di forza o di interesse, una sorta di disinvoltura sociale che presto diventa una moda passeggera per le masse di giovani piccolo borghesi . . . Più tardi sono di nuovo a New York seduto in mezzo a [Allen] e [Peter] e [Gregory Corso] . . . E ora siamo tutti famosi scrittori, più o meno, però loro si chiedono come mai sono così depresso, così apatico mentre stiamo seduti in mezzo a tutti i nostri libri pubblicati, le nostre poesie . . . Una pacifica tristezza in patria è la miglior cosa che sarò mai in grado di offrire al mondo, alla fine, e così ho detto addio al miei Angeli di Desolazione. Una nuova vita per me.”

Kerouac ha pubblicato pochi libri negli anni sessanta, la sua ispirazione in declino come le sue tematiche e l’impeto della sua prosa, e nel 1967 ha finalmente abbandonato la strada e tutto il resto per sposare una donna, proprietaria di una lavanderia automatica, e ritirarsi nel New England. Burroughs, e in particolar modo Ginsberg, ora sono famosi in tutto il mondo, quasi più per le leggende che sono cresciute intorno a loro che per i loro scritti, ma solo Cassady ha spinto quel pazzo infuocato stile di vita, che il loro gruppo aveva innescato, fino al collasso conclusivo – come membro dei pionieri dell’acido, i Merry Pranksters di Ken Kesey, la sua leggenda si gonfiò nel sottobosco ancora una volta, ma Cassady era ormai un uomo di quaranta e passa anni, ancora in movimento come un motore impazzito, macinando per l’eternità che alla fine lo accolse nel Febbraio del 1967 quando il suo cuore si fermò per sempre lungo una linea ferroviaria in Messico.

Poco dopo la rivista Cheetah pubblicò una foto a piena pagina di Kerouac con sua moglie, accompagnata da un articolo crudele nel quale veniva descritta la morte di Cassady e accusato Kerouac di essersi venduto, di essersi rammollito e aver disertato il sogno storico che loro avevano creato. Jack, il suo animo Franco-Cattolico, tenero come non mai dai tempi dell’infanzia, non rispose, e questa settimana raggiunge Neal nel vasto e incalcolabile silenzio che deve richiamare tutti i nostri progenitori, mentre i decenni si susseguono e cadono come tessere del domino verso ere ignoranti di apocalissi quotidiane. Buonanotte, Jack – possa Gerard, e tutti i tuoi angeli bianco vestiti, cantare teneramente la tua ascesa nell’eternità.

Come sempre, Marco, un grande pezzo – il tuo blog è una delle oasi di bellezza nel mondo spesso arido del web…

A breve, vorrei curare una specie di “indice” dei tuoi post più belli (praticamente tutti), con un breve abstract, per poi farlo girare.

Un abbraccio!

Paolo

Grazie di cuore Paolo. Mi fa molto piacere che questi miei sforzi di ricerca e traduzione siano apprezzati. Ricambio l’abbraccio e mi auguro di rivederti presto.

Non è solo la traduzione – è anche tutta la storia di questo personaggio, e quella della ricerca del giornale. E’ come andrebbero scritti i post!

Good shout.

best disposable vaporizers area 52