Qualche mese fa abbiamo comprato un divano – il classico modello a ‘L’ dell’IKEA. Ce l’hanno consegnato in cinque scatoloni enormi e una domenica mattina, armato di brugola e di buona volontà, l’ho messo insieme. Finito il lavoro, mio figlio si mette a saltare sul divano come fosse un trampolino mentre io spingo a fatica i cinque scatoloni nella zona ripostiglio, già affollata di suo. C’è qualcosa, negli imballaggi – in particolare quelli di cartone e di legno – che mi attrae. Non riesco a liberarmene, almeno non subito. È radicata, in me, l’idea un po’ nordica e un po’ contadina del non buttare mai niente, l’idea che un giorno tutto verrà utile. E quindi è sempre una lotta con mia moglie la quale ogni volta mi sfida a trovare un reale utilizzo per tutto il legno e il cartone che voglio tenere; io, di rimando, appena trovo un utilizzo glielo metto sotto il naso: vedi che ho fatto bene a tenerlo? Mi capita, di tanto in tanto, di aprire la porta del ripostiglio, buttare un occhio e vedere se c’è qualche pezzo che mi vuol parlare. Nel caso dei ceppi d’albero – che regolarmente porto a casa ogni volta che mi capita di andar per boschi e trovarne uno – mi piace stare a guardarli e aspettare che siano loro a dirmi cosa vogliono diventare. Spesso mi chiedono di trasformarli in qualcosa che non ha alcuno scopo pratico, ma io non me ne preoccupo e assecondo il loro volere.

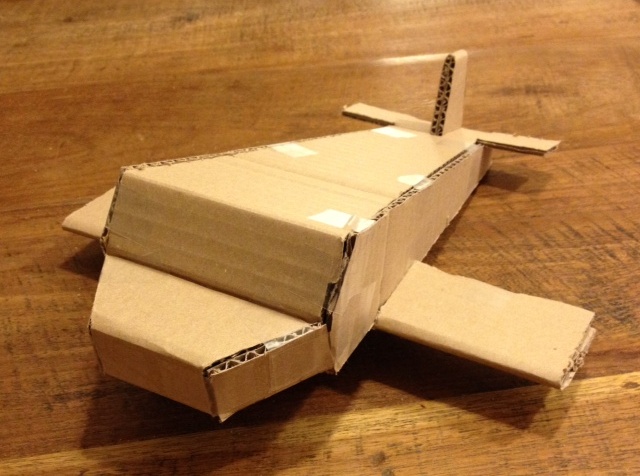

Qualche giorno fa mio figlio è tornato a casa con un lavoretto che ha fatto all’asilo: un rotolo di carta igienica incollato su un altro cartoncino, una torre con tanto di bordo merlato e disegno di un cavaliere a cavallo. Ottimo, ho pensato, ora lo facciamo in scala 1:1, tanto il cartone ce l’ho. Siamo (ok, lo ammetto, sono) partito a piccoli passi: un castello di torri quadrate con merli finestre e porte. Bello, ma si può fare di più. Un recinto con cancello apribile e tettoia per gli animali. Tutto qua? Una casa a due piani con mansarda, tetto estraibile e comignolo (che poi abbiamo colorato insieme). E infine: papà, fammi un aereo! Ora, fino a quel momento i lavoretti li avevo (avevamo) fatti semplicemente utilizzando un taglierino e dello scotch di carta: i vari pezzi assemblati alla buona, misure approssimative, tagli non proprio paralleli e tanto scotch per mascherare le imperfezioni. Il risultato comunque è sempre stato apprezzabile, quanto meno a detta di mio figlio. Per fare l’aereo sapevo che avrei dovuto fare più attenzione. Agli attrezzi di lavoro ho aggiunto una matita e un righello e ho rispolverato le basi di disegno tecnico imparate alle medie (una delle classi che ho più amato a scuola). Sul tavolone del salotto mi sono messo d’impegno: un bozzetto, qualche misura, e una birra. Nel frattempo mio figlio s’è messo a fare altro, forse anche perché mi ha visto così preso da quel lavoro, così intento a misurare a tagliare con precisione, così rivolto verso la perfezione, e per lui non era più divertente. Quando si fa un lavoro manuale, la cosa migliore è dimenticare tutto il resto e diventare il lavoro manuale, vedere le proprie mani e i propri occhi come uno strumento: diventare lo strumento. In alcuni casi però, come in questo mio, si ha l’ illusione (a volte giustificata) di poter lasciar lavorare le mani e pensare ad altro. Nel mio caso, notate alcune imperfezioni e alcune misurazioni non proprio esatte, ho lasciato libera la mente e ho iniziato a pensare all’elogio dell’imperfezione. Imperfezione non nel senso dell’autobiografia di Rita Levi Montalcini (nella quale la Montalcini mette in evidenza come il progresso scientifico ed intellettuale nascano dal momento in cui si riconoscono i propri errori: per capirli, studiarli, ammetterli senza pudore e magari risolverli. Appellarsi alla propria onestà ammettendo di aver sbagliato è un chiaro indice di maturità. L’imperfezione come tappa obbligata per giungere alla meta. L’imperfezione, così consona alla natura umana, merita perciò un elogio). La Montalcini parla dell’imperfezione come tappa necessaria per raggiungere la perfezione (o almeno avvicinarsi). Quello che intendo io è l’imperfezione come meta. Questi pensieri sull’imperfezione mi accompagnano da anni e più volte ho cercato di sviluppare una teoria, perlomeno per non arrendermi (a me stesso) e ammettere che l’elogio dell’imperfezione è solo un modo elegante per giustificare pigrizia e pressapochismo.

C’è una storiella, sentita o letta non ricordo dove, nella quale un artigiano di sedie – di quelli che si incontrano nelle stradine dei piccoli borghi – riceve i complimenti da un turista che s’era trovato a visitare la sua bottega. Al turista le sedie dell’artigiano piaquero così tanto che ne chiese il prezzo. Dieci denari – rispose l’artigiano. Bene, disse il turista, gliene do cinquanta e me ne faccia cinque uguali. Al che l’artigiano rispose, eh no, se le vuole tutte uguali gli costerà ben più di cinquanta denari, vuoi mettere la noia di fare cinque pezzi tutti uguali? Questa storia ha a che fare con la fantasia, la creatività, la noia del lavoro a catena, ma a me piace leggerla anche come un messaggio a favore dell’imperfezione, a favore della non ripetitività, dell’unicità di ogni lavoro e dell’indipendenza da un modello prestabilito.

Alla fine, per trovare la summa di questi miei pensieri, arrivo al wabi-sabi, a quella visione del mondo fondata sull’accoglimento della transitorietà delle cose. Quell’idea di estetica fondata sulla bellezza imperfetta, impermanente e incompleta e quindi basata su tre verità: nulla dura, nulla è finito, nulla è perfetto. A questo proposito consiglio: Wabi-Sabi: for Artists, Designers, Poets & Philosophers di Leonard Koren. Su l wabi-sabi ci sarebbe molto altro da dire, e magari lo farò in un altro post.

Mi rendo conto invece che questo post ha poco a che fare con la scrittura, ma mentre taglio e scotcho mi viene in mente che anche nell’ambito dello scrivere si potrebbero fare considerazioni su perfezione e imperfezione. Sicuramente è ardito spingersi a considerare un brano scritto come perfetto. Si dovrebbe aprire una lunga, e forse inutile, discussione su cosa vuole dire perfezione. Allargando il discorso: può un opera d’arte sottomettersi alle categorie del perfetto-imperfetto? Perfetto per cosa? Bisognerebbe introdurre il concetto di funzionalità, che se per un oggetto è il fine, per un’opera d’arte non lo è affatto. Confesso di avere stima per quegli scrittori che affermano di aver speso nottate intere a decidere se tenere o togliere una virgola. Scrittori che poi producono testi che sembrano (veramente) perfetti: ogni parola al suo posto, né una in più né una in meno, il giusto peso di ogni singolo vocabolo, dei paragrafi, degli spazi. Ritengo però che nel caso della scrittura sia difficilissimo, se non impossibile, affrontare questo tipo di ragionamenti perché la scrittura va a colpire un’altra parte del cervello, la parte più eterea, sentimentale, emozionale, non circoscrivibile in una categoria assoluta e perfetta. Per citarne uno, Kerouac non era certo il tipo che badava alle virgole e del suo stile Truman Capote ha detto: quello non è scrivere, è battere a macchina. Sono in parte d’accordo, ma sapessi io scrivere a macchina come Jack!

Infine, tornando all’incipit e all’aereo di cartone: il sottoscritto, in qualità di progettista e capomastro, e mio figlio, in qualità di direttore dei lavori, riteniamo che l’aereo che abbiamo costruito è perfetto (perfetto perché imperfetto, s’intende).

Confermo: perfetto!

E post bellissimo, che parla proprio di scrittura…

Grazie, Paolo.